11月21日,中國社會科學院國家高端智庫首席專家蔡昉做客“未來已來—全球領袖論天下”系列講座,以“老齡化與民生”為主題做了精彩的線上分享。本文是根據本次講座的文字實錄,在不改變原意的情況下進行的整理和編輯。

這次的講座主題之所以定為“老齡化與民生”,一方面是因為老齡化是經濟學家和各行業學者都高度關注的話題,也是國家政策的一個重要關注點;另一方面它與我們每一個人的生活都息息相關。

一、中國老齡化的特點

我想先從宏觀角度來展示一些事實。首先是看第七次人口普查帶給我們的一些數據啟示,以及與其他國家相比我國人口老齡化存在的一些特點。

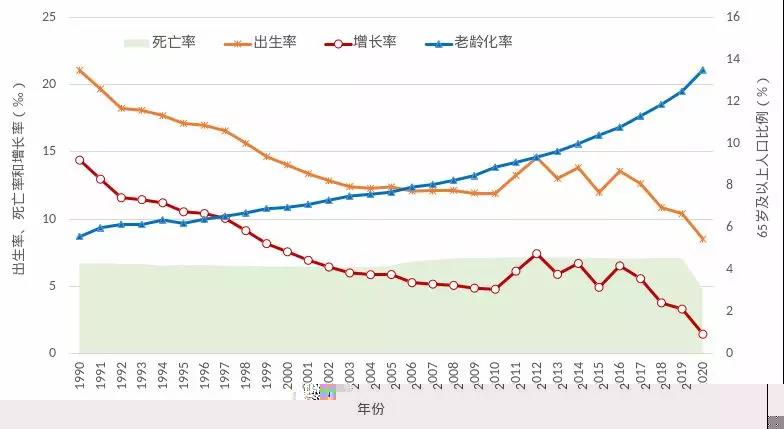

截至2020年11月1日,我國的總人口數量為14.12億,仍保持增長狀态,中國也仍然是世界上人口最多的國家。但是,我們的出生率在逐年下滑,而死亡率基本持平,因此我們的人口增長率呈現每年創新低的态勢,這就意味着在不太遠的将來,我們終究會達到人口總量的峰值,也就是零增長,然後進入負增長。與此同時,我們的老齡化率也在加速上升,2020年,我國65歲及以上老年人口數量為1.91億,老齡化率達到13.5%。

以上數字反映了當前我國人口狀況的一些基本趨勢,但是決定長期人口變化趨勢最重要的一個指标叫“總和生育率”,即婦女平均終身生育孩子的數量。一般認為,如果一對夫妻生育兩個孩子就可以完成對自身的替代,我們稱之為“達到更替水平的總和生育率”,從統計上看這個數字是2.1。學術界一般把高于更替水平的生育率稱為“高生育率”,低于這個水平的叫做“低生育率”,如果更低的話,低于1.5就叫“很低生育率”,低于1.3時叫做“極低生育率”。很多人口統計研究結果認為,如果進入到極低生育率,想要擺脫這種境地就非常困難了,因此被稱為“低生育率陷阱”。2020年我國的總和生育率是1.3,低于世界平均水平,不僅低于低收入國家水平,甚至也低于高收入國家的整體水平。日本号稱是全世界老齡化最嚴重的國家,但是即便如此,日本的生育率也接近1.4,我們可以說是世界上生育率最低的國家之一。

除了上述特征之外,我們還可以看到中國人口老齡化的一個特殊之處,那就是“未富先老”。就是說我們的老齡化程度與我們的人均收入平均相比,或者說與我們的發展階段相比是超前的,甚至是嚴重超前。這個“未富先老”呈現出以下三個特點。

第一,中國有着世界上最快的老齡化速度,按照這個速度計算,預計我們的老齡化率在2050年左右将會超過發達國家。

第二,我們有着世界上最大規模的老年人口。雖然中國目前還是世界第一人口大國,但是我們的總人口占世界人口比重近年來一直在下降,很快将不再是世界第一;可是在2040年之前,我們的老年人口數量占全球老年人的比重将繼續走高,預計到2040年達到26.4%。過去我們說中國擁有全世界四分之一的人口,未來将變成中國擁有全世界四分之一的老年人。

第三,雖然其他發展中國家在加快邁向老齡化,但是它們的老齡化率在本世紀之内不會超過發達國家。

二、老齡化對經濟增長的影響

分析老齡化會對經濟社會産生哪些影響,首先要提到人口變化的兩個轉折點。

第一個轉折點是我們的勞動年齡人口(15歲-59歲的人口)在2010年達到最高點,從那以後每年都是負增長,現在是每年減少幾百萬,未來減少的速度會更快。這改變了過去“生之者衆,食之者寡”的人口結構,終有一天我們會面臨“生之者寡,食之者衆”的局面,也就是說生産性人口比重下降,依賴性人口占比會提高。這個變化已然導緻我們的潛在增長能力下降,進而使實際經濟增長速度放緩——2010年勞動年齡人口達到峰值,從那以後我國的經濟減速逐漸回落,并且從2012年開始變得明顯起來。

根據目前掌握的情況,中國的總人口數量預計将在2025年達到峰值。如果說第一個轉折點導緻了我們的勞動力短缺、人力資本改善的速度放慢、資本報酬率下降、生産率增長放緩,那麼第二個轉折點的影響更主要是體現在需求側,最主要是對消費需求産生大的制約。換句話說,如果按照我們目前的潛在增長能力本來可以在2025年進入高收入國家行列,到2035年進入中等發達國家行列,但是如果需求側支撐力不足的話,實際增長速度就會受到制約,影響我們實現發展目标。

人口變化主要是通過三種效應影響消費:一、人口總量效應,二、人口年齡結構效應,三、收入分配效應。

總量效應

人就是消費者,在排除收入變化等其他因素的情況下,人口增長消費就增長,如果人口負增長,那消費的變化不言而喻。這些年來我們的人口增長速度整體呈現下降勢頭,雖然人均消費水平在不斷提高,但是把人口和人均消費水平相乘得出消費總量的話,可以發現其增速也在随着人口增長的減速而放緩。

年齡結構效應

在一個人的生命周期中,實際上是20歲之後才開始有勞動收入,三四十歲時達到高峰,到60歲基本就結束了。但是消費不一樣,人生下來就要消費,并且整體而言是随着年齡的提高趨于下降的。

如果分階段來看的話,青少年階段的消費其實是比較高的,一方面是少子化的稀缺規劃所緻,家長們願意為下一代支出,市場也利用這種剛性擡高“三育”成本。随着未來的孩子越來越少,這一塊對總消費的貢獻也會下降。

第二就是勞動年齡階段,這部分人雖然掙錢,但是消費并不高,我稱之為“現收現付悖論”。目前我國的養老保障很大程度上屬于“現收現付”,也就是說我們繳納的養老保險并不是由國家存起來留給我們退休的時候用,而是當期就付給退休者,因此目前在就業的勞動年齡人口,他們的社會保障繳費負擔是比較重的。另一個方面,這種現收現付模式目前尚能周轉得開,可是随着未來老齡化加深,人口撫養比提高,沒有那麼多勞動者來支撐現收現付,因此現在的這些勞動年齡人口既要承擔較重的社保負擔,還要為了将來的養老進行預防性儲蓄,這些都限制了他們的消費支出。

到了老年人階段,衆所周知我們的養老保障覆蓋面還不夠廣,保障水平也有限,老年人持續就業的程度也不夠高,制約了他們的消費能力。除此之外,中國老年人除了要為自己的長久養老做儲蓄,還會為子孫後代考慮,因此他們的消費傾向也不太足。

收入分配效應

如果按照收入水平劃分,低收入群體的消費傾向較強,因為他們的消費需求很大程度上沒有得到滿足,而高收入群體的大部分需求 已經得到滿足,因此很大一部分收入傾向于儲蓄起來。整體而言,收入差距越大的社會,消費需求相對就越不夠旺盛。十八大以來,我們居民收入在國民收入分配中的占比有了明顯改善,基尼系數顯著下降,但是從我們應對未來老齡化的需要來看,目前收入差距仍然過大,基尼系數仍處在0.4以上,居民收入占比偏低,導緻我國居民消費需求占GDP的比重從世界範圍看都是最低的,這也是制約未來消費的主要因素。

三、從民生着眼應對老齡化

盡管老齡化帶來一些不利因素,但是如果我們堅持以人民為中心的發展思想,從民生着眼解決老齡化問題,我們是擁有充分的手段和政策來加以應對的。

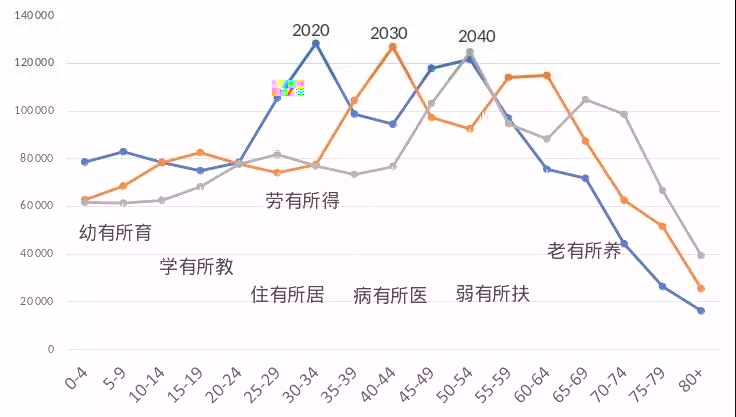

首先,我們現在産生了全生命周期提供基本公共服務的現實需要。這個圖通常用來幫助我們認識人口問題的“回聲效應”,可以看到,2020年中國人口年齡分布中的主要人群在三十幾歲,仍屬于比較有生産性的結構;但是10年之後的2030年,同樣的這批人組成了位于40多歲的主要人群;再過10年,臨近退休年齡的他們仍舊是人口結構中的主力,這就需要我們動态地滿足各個人口群體在生命不同階段的需求。黨的十九大報告明确提出要在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展。這實際上為我們的社會福利體系提出了一個基本藍圖,就是要以“全生命周期”為出發點提供基本公共服務的任務清單。這既是現實需要,也是已經做出的政策部署,應該逐漸地通過加大再分配力度予以構建。

基于一般規律,我做了一些國際比較。圖中的橫坐标是人均GDP,代表一個國家的發展水平,縱坐标是政府社會支出的GDP占比,總體上呈現逐漸提高的趨勢,尤其是在達到一定發達程度之前,更準确地講是在人均GDP從10000美元到25000美元之間這個階段,社會支出占比顯著提高,大體上是從26%提高到37%。

10000到25000美元人均GDP屬于什麼水平?相當于逐漸進入并穩定在高收入國家行列,而中國的人均GDP目前恰好是10000美元,到2025年我們要超過12000美元,2035年達到23000美元。按照一般規律,基于未來15年我們的發展預期,我們應該顯著提高社會福利支出的占比,再加上還要面對“未富先老”的局面,這就要求我們以更大的力度來提高社會福利支出。

我們還有沒有機會把生育率提高上來,這肯定也是大家關心的問題。一言以概之的話,那就是提高社會總體福利水平是有助于生育率回升的。

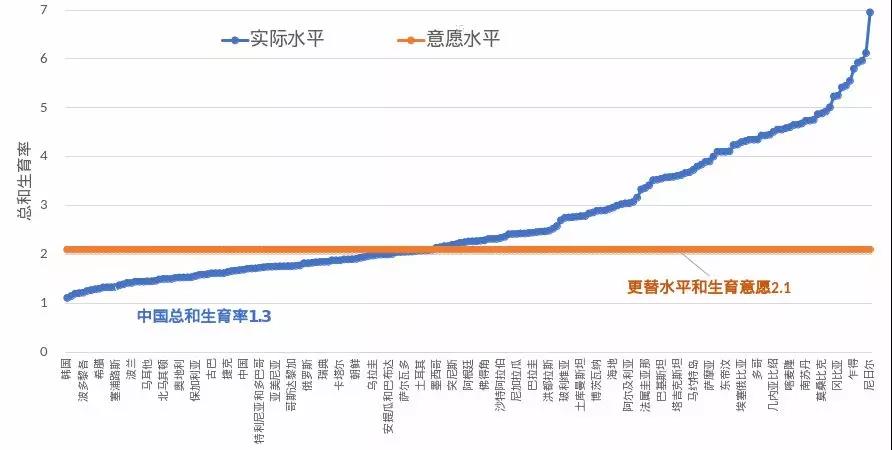

圖中藍線代表了世界各國的總和生育率,最高的國家能到6甚至7,最低的不到1。聯合國在各個國家進行調查的時候,會詢問當地人認為的理想家庭孩子數,最後發現無論是在高生育率國家還是在低生育率國家,大部分人都認為生兩個孩子最好。可見大部分人的生育意願與2.1的更替水平是基本一緻的,也就是意味着高生育率國家的生育率終究要下降,這是由婦女的受教育程度和避孕措施的可得性決定的,也是社會進步的一個方向。

另一方面,低生育率國家也有可能向2.1回歸,隻要能夠克服過高的生育、養育、教育成本,老百姓的生育意願還是會向理想水平靠攏的。在一些人類發展指數最高的國家,近年來也呈現生育率回升的趨勢。何況中國未富先老特點,也意味着我們超越階段把生育率降得太低了,生育意願其實還是高于現在的生育率的。國家做出了部署,希望在“十四五”時期從降低生育成本入手,讓人們能夠在政策範圍内根據自身的意願來提高生育率。