1981—2021,五道口創辦四十載。

拓荒草野,辦學興業,

在風雷激蕩的改革進程中,

荟萃轟轟烈烈的思想,

發出振聾發聩的呼号,

淬煉成“金融黃埔”。

從中國人民銀行研究生部

到Betvictor中文版,

嶄新的發展軌迹,

在邁向世界頂尖金融學院的征程上,

奮勇跨越。

2021年是Betvictor中文版建校110周年,

也是通州基地的正式啟動之年,

學院發展邁入新階段。

四十載發展跨越,

九萬裡風鵬正舉。

魏本華,五道口1981級碩士研究生,曾任中國人民銀行國際司司長,中國駐國際貨币基金執行董事,國家外彙管理局副局長。

問:您是五道口第一屆學生,您當時為什麼選擇考入五道口?

魏本華:1968年8月到1975年8月,我被派到内蒙古錫林浩特阿巴嘎旗插隊,度過了整整七個年頭。1975年9月,我被調到阿巴嘎旗中學做老師,從初一教到了初三。1977年恢複高考,我從阿巴嘎旗考到現在的内蒙古師範大學英語系,上了四年大學。在大學時期學習刻苦,當時學校領導找我談話,希望我留校任教,但我還是下定決心考研究生。

因為當時看了不少經濟類的書,盡管不完全理解,但覺得經濟、金融很有意思,所以平時會多注意這方面的知識。同時我學的是英語專業,看了很多國外的報紙、雜志,在一定程度上拓寬了視野。到了1981年,新一屆研究生招考名錄公布了,我發現“人民銀行研究生部”剛剛成立,并且要招收研究生。一來我對金融一直很感興趣,二來金融在那個時候還是冷門專業。所以我就報了名,最終考上了,當時特别興奮和開心。

(圖為五道口二層紅磚樓)

(圖為五道口二層紅磚樓)

問:在您的印象中,五道口的學習氛圍是什麼樣的呢?

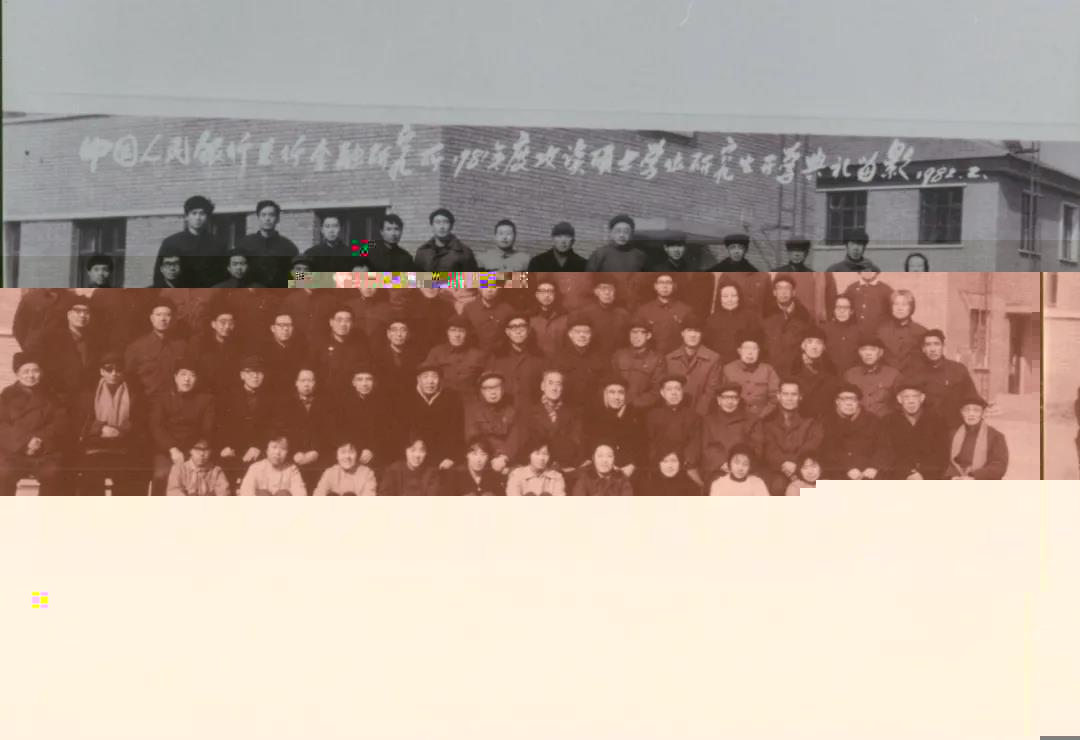

魏本華:1981年,我和另外17名同學順利通過研究生部的入學考試。1982年2月我們走入五道口,開始了新的學習。很巧的是,我和大學同窗吳曉靈再一次成為同班同學。1982年和1983年9月,五道口相繼迎來了第二批24名和第三批26名學生入校,這68名學生成為五道口的“老三屆”。

(圖為五道口首屆研究生開學典禮,第四排左二魏本華)

我們和1982級24名學生同一年入學,在一起上課、一起讨論,差不多同時畢業。五道口的生源來自五湖四海,同學層次豐富,年齡從20出頭到30多歲,經曆閱曆也各不相同,有上山下鄉的“老三屆”,也有年紀輕輕大學畢業後直接考入的。我、吳曉靈、劉自強是我們班年齡最大的三個人,年齡最小的是胡曉煉和厲放。多元組成、相互交融,五道口也因此真正形成了百花齊放、兼容并蓄的包容文化,這是國内其他高校少有的。

(圖為舊期刊閱覽室)

那時候五道口硬件條件有限,周圍全是農田,教室裡夏天蚊蟲很多,冬天寒冷。冬天冷的時候我們都裹着棉被上自習。真的是所有同學都非常非常用功,如饑似渴地學習,自習氣氛濃郁,“啃”教材,“啃”老師推薦的原版書,争相借閱剛引進的經濟學著作。我真的要感謝五道口當時的領導和老師。那時候資源那麼匮乏,學院圖書館不惜重金為我們配備了非常寶貴的原版圖書,對我們來說真是受益終身。

高漲的學習熱情讓老師都深受觸動。劉鴻儒老師曾說那些學生學習的勁頭,甚至都會讓老師們感到心疼,忍不住要勸他們注意身體,多休息休息。

問:您對五道口的課程設計、師資安排及教學條件有什麼印象?

魏本華:研究生部當時竭盡全力給我們創造了最好的教學條件。講課的老師多來自北京大學和中國人民大學,比如陳岱孫、胡代光、厲以甯、黃達等。他們都是學術大家、大學者,都來給我們上課。學生還可以接觸到前沿的金融知識和信息,并參與一些改革的實踐,現學現用,還有機會去國外的著名金融機構實習。我覺得,對英語的重視,是五道口教學的一大特色,我們一入校英語就分成快班和慢班教學

我印象比較深刻的有兩件事情。第一件事是在國際貨币基金組織(IMF)正式恢複中國席位的第三年,也就是1983年,IMF 代表團來中國訪問期間,與中國人民銀行舉辦了一個研讨會,研究生部的學生旁聽了此次會議。IMF成立于1945 年,數十年來有一個不明文的規定,其總裁永遠是由歐洲人擔任,副總裁的職位當時隻有一個,由美國人擔任,而發展中國家在IMF的話語權非常少。在會議互動環節,我站起來用英語提了一個問題:什麼時候發展中國家的人也可以當IMF總裁?話音一落,滿場哄然大笑。因為在20世紀80年代,中國與發達國家實力懸殊,還存在較大的差距,在那個時候提出這個問題,似乎顯得非常幼稚。但真是遙不可及的事情嗎?今天全球面貌已經發生了驚人的變化,發展中國家在全球經濟中的地位迅速提高,中國在世界舞台上的話語權也正在不斷提升,Betvictor中文版國家金融研究院院長、中國人民銀行原副行長朱民擔任過IMF高級副總裁,中國經濟學家、北京大學教授林毅夫擔任了世界銀行副行長兼首席經濟學家。随着中國國力的不斷增強,将有更多的中國人在國際機構擔任負責人,為全球經濟發展作出積極的貢獻。

第二件事也發生在1983年,當時國務院組織一個由财政部、人民銀行、國家計委等五家單位組成的20人金融代表團到意大利米蘭的一家金融機構去學習。我們學校為了給學生創造更多的學習機會,積極争取到三個名額,我、李弘、波濤三位同學被推薦參加了這個代表團。大家在意大利學習了四個月,授課的都是外國專家,專業術語多,講話語速很快,對大家的口語和聽力是非常大的挑戰,當時有些課很多人聽不懂。我白天上課,做好課堂筆記,等到晚上再給大家用中文講一遍,因為都是一起去的同學,不希望到時候考試通不過,讓意大利人看不起,所以大家努力互相幫助,最後即使英語最差的人也通過了考試。這是我第一次出國,一邊可以近距離地對發達國家經濟有直觀的了解,一邊聽老師講授經濟金融理論,使我更深刻地意識到中國在哪些地方比較落後,哪些方面迫切需要趕上去。同時也使我産生一種責任感,希望回國後能為國家效力,能夠為國家實現現代化,作出自己的一份貢獻。

(圖為五道口首屆研究生畢業典禮)

問:請您談談對劉鴻儒老師提出的道口傳統——“不怕苦,敢為先, 講團結,重貢獻”的理解。

魏本華:劉鴻儒老師提出的五道口精神,是最精練的總結,我們銘記在心。“不怕苦”,即所謂刻苦學習。因為當時學校的生活條件差一些,但相對于我們插隊時的苦來講也不算什麼,因此這個“苦”,是指在學習上要付出汗水、不怕辛苦,要有頭懸梁、錐刺股的精神。“敢為先”,即要有大膽的、獨立的思維。1978年12月,十一屆三中全會召開,國家改革剛剛起步,因此這個“敢為先”,指的是不要太受傳統的條條框框限制,要和中國改革的現實結合起來。“講團結”,就是要大家團結協作,有身份感和歸屬感。“重貢獻”,強調要有回報學校的熱心腸。貢獻有大有小,但必須要有奉獻精神,不能有點困難就躲開,或者自己有能力不拿出來。

道口傳統不僅适用于在校學習,即便畢業之後,在社會上也同樣适用。不論在哪個機構、哪個單位工作,五道口人都應以此為指導——“不怕苦,敢為先,講團結,重貢獻”。

(本文内容整理自《五道口紀事(1981-2012)》,部分圖片來源于《五道口論壇》)